以用户为本、科学监管的态度,规范共享汽车,推动汽车租赁业与互联网融合发展,既是行业发展的必由之路,也是满足人民群众多样化出行需要的基本前提。

6月1日,由交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《意见稿》)向社会公开征求意见,为期两周。促进分时租赁汽车(即共享汽车)健康发展是《意见稿》的重点之一。

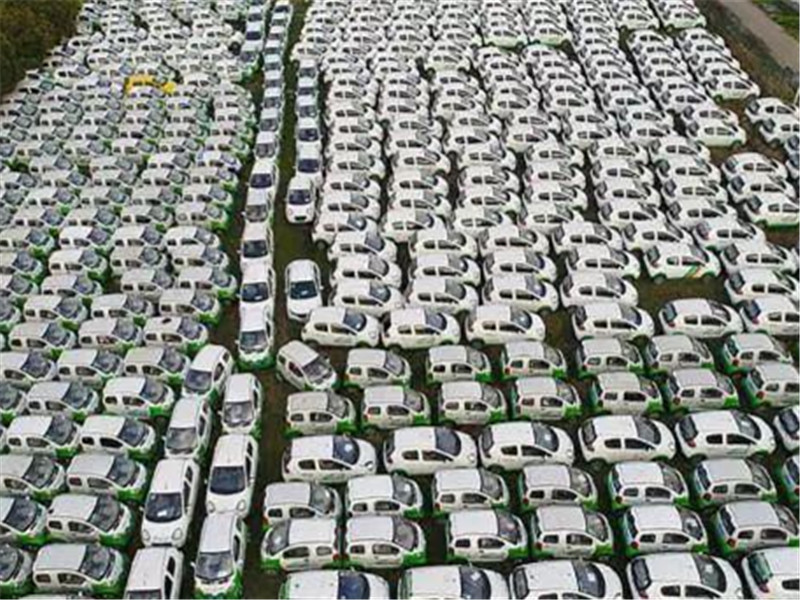

随着移动互联网技术普及和新能源汽车的推广,分时租赁模式(共享汽车)在北上广深等大城市逐步兴起。所谓分时租赁,也即共享汽车,是以分钟或小时等为计价单位,使用9座及以下小型客车,利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台,为用户提供自助式车辆预定、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务,是传统汽车租赁业在服务模式、技术、管理上的创新,改善了用户体验,为城市出行提供了一种新的选择,有助于减少个人购车意愿,一定程度上缓解城市私人小汽车保有量快速增长趋势以及对道路和停车资源的占用。据统计,我国已有分时租赁企业40余家,车辆总数超4万辆,95%以上为新能源车辆。

与网约车、共享单车一样,共享汽车同样是新经济的现象级结果之一。目前,众多共享汽车企业纷纷抢滩大城市展开布局和运营,而与此同时,相应的法律法规和监管措施,却远远跟不上市场发展的节奏。此次交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》,既是一种恰逢其时的政策补位,也是在为共享汽车产业的健康发展,构建一种指导性和引导性框架。

共享汽车代表着新经济的发展方向,特别是对于新能源汽车产业的发展或将产生极大推动作用。因此,意见稿对共享汽车发展态度是明确而积极的,要求充分认识分时租赁的重要作用。《意见稿》进一步提出,鼓励城市商业中心、政务中心等人流密集区域的公共停车场为共享汽车停放提供便利;鼓励探索通过优惠停车费等措施,推动租赁车辆在城市路内停车泊位停放,更好实现“随取随还”。由此可见,政策层面正在通过科学合理的政策设计,为共享汽车健康发展创造包容友善的市场环境。

共享汽车的优越性毋庸置疑,鼓励共享汽车发展大势所趋,但与大容量公共交通相比,它仍是一种非集约化的出行方式。此次《意见稿》提出,各地要合理确定分时租赁在城市综合交通运输体系中的定位,综合城市交通出行、公众需求、停车设施等因素,研究建立车辆投放机制。这意味着共享汽车的投放势必要根据城市规模和特点,采取“一城一策”的精确投放机制,在发挥共享汽车正面效应的同时,也要审慎控制其潜在负面效应。对城市道路资源紧张、环境压力高企的大城市,共享汽车投放规模应与中小城市有所区别。

互联网出行市场迭代速度之快,令人目眩。从网约车到共享单车再到共享汽车,共享经济发展之迅猛、人们对出行方式变革的渴望,均超出人们想象。共享单车发展到今天,仍然在经历市场与监管的磨合期。相比之下,共享汽车作为机动车,其运营和监管无疑将更为复杂。在共享汽车发展的早期,尽快建章立制将其纳入法治框架,用制度和法律为这个行业制定一个准入门槛,尽最大可能降低潜在的风险和问题,这不仅是为共享汽车产业负责,更是为市民生命财产安全、公共安全和城市发展大局负责。

任何新生事物只有经过法治的规约和洗礼之后,才能真正成为有益于社会与民生的服务或福祉。以用户为本、科学监管的态度,规范共享汽车,推动汽车租赁业与互联网融合发展,既是行业发展的必由之路,也是满足人民群众多样化出行需要的基本前提。